호남불교의 요람 천년고찰 백암산 백양사

장성군의 역사 유적은 삼국-조선후기에 이르기까지 다양하게 알려져 있다.

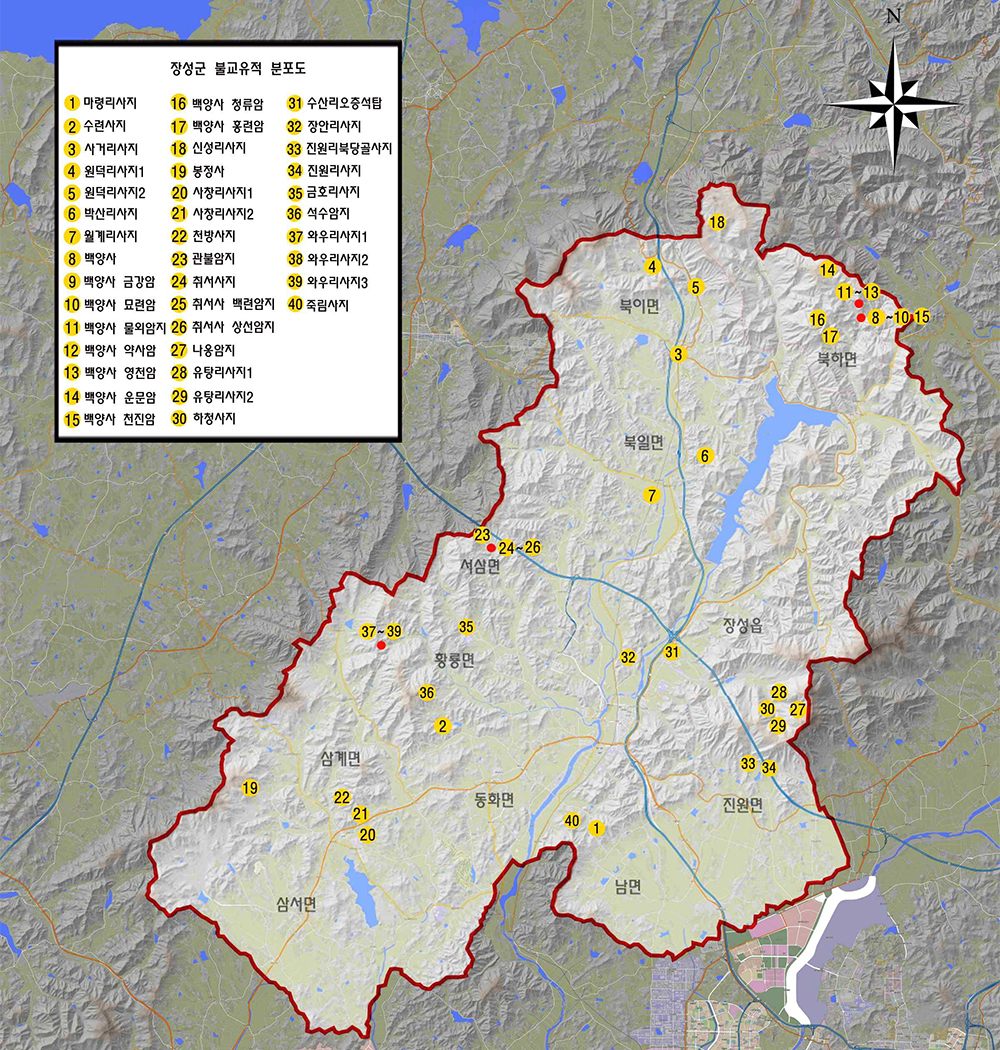

특히 불교 유적은 장성군의 대표 사찰인 백양사와 취서사지를 중심으로 한 북하면과 서삼면 일원, 그리고 황룡면에 집중적으로 분포하고 있다.장성군에 불교가 유입된 시기는 아마도 장성군이 백제의 지배권 내에 들어선 이후였을 것이다.

그 영향은 백제의 수도가 있던 북쪽으로부터 유입되었을 것으로 추정되는데, 이는 인접한 정읍 지역에 백제 불교의 흔적이 있다는 것으로 유추할 수 있다. 정읍 보화리 석조이불입상은 7세기에 제작된 불상으로서, 백제 불교 문화가 수도였던 사비에서 남쪽으로 전파되었다는 것을 보여준다. 이 불상은 지금까지 알려진 백제 불교 유물 중 가장 남쪽에 있으며, 따라서 정읍과 인접해 있는 장성 지역에도 7세기 무렵 불교가 전파되었으리라는 것은 충분히 예상할 수 있다. 이를 확인하기 위해서는 향후 고고학적 학술 조사의 성과가 축적되어야 할 것이다.전하는 바에 따르면 백양사는 백제 무왕 때인 633년 여환이 창건한 백암사라 하지만, 이에 관한 기록은 확인되지 않는다.

장성군의 불교유적과 관련된 가장 이른 기록은 백양사 쌍계루와 관련된 이색, 정몽주, 정도전의 기록과 각진국사 복구의 비명이다. 이 기록들은 고려 14세기 중엽 ‘백암사(白巖寺)’가 백암산을 중심으로 이미 오래 전부터 운영되고 있었고, 또한 세간에 널리 알려진 이름 높은 사찰이었다는 것을 보여준다. 이는 고려시대 장성 지역의 불교문화가 백양사가 있는 백암산을 중심으로 이미 융성하고 있었다는 것을 의미한다. 그러나 이러한 기록 이외에도, 고려시대에 이미 장성군에 많은 사찰이 존재했다는 것은 조사를 통해 밝혀진 유적의 존재로도 확인할 수 있다.한편, 15세기에 작성된 「신증동국여지승람」 장성현(長城縣) 불우조(佛宇條)와 진원현(珍原縣) 불우조(佛宇條)에는 다음과 같은 사찰명이 언급되어 있다.

| 항목 | 사찰명 |

|---|---|

| 長城縣 | 鷲捿寺, 淨土寺, 靈泉窟 |

| 珍原縣 | 鷲峰寺, 上淸寺, 下淸寺, 蓮花寺, 竹林寺, 上林寺, 印月寺 |

먼저 장성현 취서사는 장성읍 추암리 취령산 자락에 있었으며, 사찰 내에 석탑과 석종이 있었다고 기록되어 있다.

사찰은 현재 터만 남아 있다. 또한 정토사는 현 백양사이며, 그 산내암자 중에는 靈泉窟만이 유일하게 기록되어 있다. 진원현에는 불대산(佛臺山)을 중심으로 취봉사(鷲峰寺), 상청사(上淸寺), 하청사(下淸寺), 연화사(蓮花寺), 인월사(印月寺)가 있었다고 하며, 죽림사(竹林寺)는 죽림산(竹林山)에, 상림사(上林寺)는 가리산(加里山) 내에 있었다고 하였다. 이로 보아 조선전기에는 장성현의 취령산과 백암산, 그리고 진원현의 불대산을 중심으로 각각 산문이 형성되어 있었을 것으로 짐작되며, 이 사찰들을 중심으로 장성 지역 내에 불교가 뿌리깊게 자리잡고 있었다는 것을 알 수 있다.한편 장성현과 진원현이 통합된 이후 편찬된 「동국여지지(東國輿地志)」 , 「여지도서(輿地圖書)」 , 「가람고(伽藍考)」 , 「범우고(梵宇攷)」 와 각종 읍지류, 지도류에는 조선후기 長城의 사찰 현황을 다음과 같이 기록하였다.

| 도서명/지도명 | 항목 | 사찰명 |

|---|---|---|

| 東國輿地志(1659) | 長城都護府 寺刹 | 鷲栖寺, 淨土寺, 彌陀寺(雲門寺), 靈泉窟, 藥師庵, 物外庵. 鷲峯寺, 上淸寺, 下淸寺, 蓮花菴, 安國寺, 長慶寺, 玉井寺, 仁慶寺, 興慶寺, 高慶寺 |

| 輿地圖書 | 長城 寺刹 | 鷲棲寺, 淨土寺, 靈泉窟, 長慶寺, 興慶寺, 仁慶寺, 玉井寺, 高慶寺 |

| 伽藍考(1776) | 長城 | 鷲棲寺, 淨土寺, 靈泉窟, 長慶寺, 興慶寺, 仁慶寺, 玉井寺, 高慶寺 |

| 梵宇攷(1799) | 長城 | 鷲棲寺, 淨土寺, 靈泉窟, 淸淵寺, 修道庵, 石水菴, 上淸寺, 下淸寺, 蓮華菴, 所池菴, 鄭李菴 |

| 廣輿圖 | 長城府 | 白羊寺, 藥師庵, 靈泉窟, 下淸寺, 鷲棲寺 |

| 海東地圖 | 長城府 | 白羊寺, 藥師庵, 靈泉窟, 下淸寺, 鷲棲寺 |

| 輿地圖 | 長城府 | 白羊寺, 藥師庵, 靈泉窟, 下淸寺, 鷲妻寺 |

| 地乘 | 長城府 | 白羊寺, 藥師庵, 靈泉窟, 下淸寺, 鷲妻寺 |

| 湖南邑誌(1871) | 長城府邑誌 | 鷲捿寺, 淨土寺, 靈泉窟, 淸淵寺, 修道庵 |

| 長城府地圖(1872) | 淨土寺, 物外庵, 藥師庵, 靈泉窟, 天眞庵, 雲門庵, 淸流庵 외 암자 2개소(판독 불가), 鷲棲寺, 石水庵 | |

| 長城郡邑誌(1899) | 寺刹 | 鷲棲寺, 淨土寺, 靈泉窟, 淸寧寺(淸淵寺), 修道庵 |

| 長城邑誌(1927) | 寺刹 | 鷲棲寺(今有遺址), 白羊寺, 淸淵寺(今無), 九峯寺(今有遺址), 石水菴, 秀蓮菴(今有遺址), 靑蓮菴(今有遺址), 東菴(今無), 鷲峯寺(今無), 上淸寺(今無), 下淸寺(今無), 蓮花寺(今無), 竹林寺(今無), 上林寺(今無), 印月寺(今有遺址), 鳳停寺(今無), 白蓮菴(今無), 懶翁菴, 觀佛菴(效有遺址), 蓮禪菴(今無), 納寺(今無), 賓對寺 |

먼저 유형원(柳馨遠)의 「동국여지지」에는 정토사(백양사) 암자인 약사암, 물외암, 영천굴, 미타사(운문암) 등을 수록하였다.

이 밖에도 임진왜란 이후 입암산성 내에 건립된 안국사 등의 사찰이 추가로 언급되어 있다. 조선후기 장성 지역에서 가장 중요한 사찰은 정토사, 취서사, 하청사, 청연사 등이었던 것으로 추정되는데, 1927년 작성된 읍지에 따르면 정토사, 석수암 등 몇몇 사찰을 제외한 대부분의 사찰들이 폐사된 것으로 기록되었다.지금까지 각종 조사 등을 통해 확인된 장성군 내 불교유적은 총 40개소이다.

그 가운데 사찰은 백양사와 산내암자 9개소(물외암지 포함), 봉정사 등 11개소이며, 사지는 28개소, 원 위치를 알 수 없는 수산리 삼층석탑 등이 있다. 각 읍·면별 불교유적 분포 현황은 다음 표와 같다.

| 邑/面 | 명칭 | 주소 | 시대 | 유적 및 소재문화재 현황 |

|---|---|---|---|---|

| 남면 | 마령리사지 馬嶺里寺址 |

남면 마령리 | 미상 |

|

| 동화면 | 수련사지 水蓮寺址 |

동화면 서양리 | 조선 |

|

| 북이면 | 사거리사지 四街里寺址 |

북이면 사거리 576-56 | 고려-조선 |

|

| 원덕리사지 1 院德里寺址 1 |

북이면 원덕리 882 | 나말여초- 조선초기 |

|

|

| 원덕리사지 2 院德里寺址 2 |

북이면 원덕리 37-1 | 고려중기- 조선전기 |

|

|

| 북일면 | 박산리사지 泊山里寺址 |

북일면 박산리 75 | 고려후기- 조선전기 |

|

| 월계리사지 月桂里寺址 |

북일면 월계리 29 | 고려전기- 조선전기 |

|

|

| 북하면 | 백양사 白羊寺 |

약수리 26 | 삼국-현재 |

|

| 백양사 금강암 白羊寺 金剛庵 |

약수리 산115-1 | 조선전기- 현재 |

|

|

| 백양사 묘련암 白羊寺 妙蓮庵 |

약수리 산115-1 | 고려후기- 현재 |

|

|

| 백양사 물외암지 白羊寺 物外庵址 |

약수리 산115-1 | 고려후기- 현재 |

|

|

| 백양사 약사암 白羊寺 藥師庵 |

약수리 산115-1 | 고려후기- 현재 |

|

|

| 백양사 영천암 白羊寺 靈泉庵 |

약수리 산115-1 | 고려후기- 현재 |

|

|

| 백양사 운문암 白羊寺 雲門庵 |

약수리 산115-1 | 고려후기- 현재 |

|

|

| 백양사 천진암 白羊寺 天眞庵 |

약수리 26 | 조선-현재 |

|

|

| 백양사 청류암 白羊寺 淸流庵 |

약수리 51-2 | 고려후기- 현재 |

|

|

| 백양사 홍련암 白羊寺 紅蓮庵 |

약수리 산115-1 | 조선후기- 현재 |

|

|

| 신성리사지 新城里寺址 |

신성리 산25 | 미상 |

|

|

| 삼계면 | 봉정사 鳳停寺 |

신기리 산131 | 고려-현재 |

|

| 사창리사지 1 社倉里寺址 1 |

사창리 72-1 | 고려중기- 조선중기 |

|

|

| 사창리사지 2 社倉里寺址 2 |

사창리 164-10 | 고려전기- 여말선초 |

|

|

| 천방사지 千方寺址 |

내계리 51 | 고려전기- 조선후기 |

|

|

| 서삼면 | 관불암지 觀佛庵址 |

추암리 739-2 | 조선전기- 조선후기 |

|

| 취서사지 鷲棲寺址 |

추암리 711 | 고려중기- 조선후기 |

|

|

| 취서사 백련암지 鷲棲寺 白蓮庵址 |

추암리 742 | 조선전기- 조선후기 |

|

|

| 취서사 상선암지 鷲棲寺 上仙庵址 |

추암리 산24-3 | 고려후기- 조선후기 |

|

|

| 장성읍 | 나옹암지 懶翁庵址 |

유탕리 81-2 | 고려중기- 조선후기 |

|

| 유탕리사지 1 流湯里寺址 1 |

유탕리 83-4 | 조선전기- 조선후기 |

|

|

| 유탕리사지 2 流湯里寺址 2 |

유탕리 산157 | 조선전기- 조선후기 |

|

|

| 하청사지 下淸寺址 |

유탕리 81 | 고려후기- 조선후기 |

|

|

| 수산리오층석탑 壽山里五層石塔 |

수산리 1472 | 고려 |

|

|

| 장안리사지 長安里寺址 |

장안리 산39-1 | 고려후기- 조선후기 |

|

|

| 진원면 | 진원리북당골사지 珍原里북당골寺址 |

진원리 산81-3 | 고려후기- 조선후기 |

|

| 진원리사지 珍原里寺址 |

진원리 산59-14 | 고려 |

|

|

| 황룡면 | 금호리사지 金狐里寺址 |

금호리 286 | 고려전기- 조선전기 |

|

| 석수암지 石水庵址 |

관동리 | 고려 |

|

|

| 와우리사지 1 臥宇里寺址 1 |

와우리 | 조선 |

|

|

| 와우리사지 2 臥宇里寺址 2 |

와우리 | 조선 |

|

|

| 와우리사지 3 臥宇里寺址 3 |

와우리 | 조선 |

|

|

| 죽림사지 竹林寺址 |

와룡리 산71 | 고려중기- 조선후기 |

|

이상의 유적들은 기록이 남아 있지 않은 고려시대, 더 소급해서는 통일신라후기 장성군 내 불교 문화 분포 현황을 파악하는데 있어 중요한 단서를 제공한다.

실존 유물을 통해 확인한 가장 시기가 이른 유적은 북이면에 있는 원덕리사지1이다. ‘곤북사지(坤北寺址)’, 혹은 ‘노령사지(蘆嶺寺址)’로 알려진 이 유적에서는 선문 와편을 포함한 고려시대 기와편이 다수 확인되었으며, 석축이 남아 있다. 이외에 북이면 원덕리사지2, 사거리사지를 비롯하여 일부를 제외한 불교유적 대부분에서 고려시대 유물이 발견되었다. 특히 장성읍 수산리 오층석탑과 진원면 진원리 오층석탑, 삼계면 천방사지의 내계리 오층석탑은 고려전기-중기 석탑이며, 북이면 원덕리사지2에 있는 원덕리 미륵석불, 삼계면 봉정사에 봉안되어 있는 봉정사 석조여래입상은 고려시대에 제작된 석불이다. 또한 불태산 북서쪽에 있는 장성읍 유탕리 나옹암지에는 고려후기에 제작된 마애불이 있다. 원덕리사지1 전경

원덕리사지1 전경 원덕리사지2 전경

원덕리사지2 전경

장성 수산리 오층석탑

장성 수산리 오층석탑 장성 진원리 오층석탑

장성 진원리 오층석탑 장성 천방사지 내계리 오층석탑

장성 천방사지 내계리 오층석탑

유탕리 나옹암지 마애불

유탕리 나옹암지 마애불 장성 원덕리 미륵석불

장성 원덕리 미륵석불

장성 봉정사 석조여래입상

장성 봉정사 석조여래입상 장성 봉정사 선각여래입상

장성 봉정사 선각여래입상

이와 함께 주목해야 할 곳은 서삼면 취서사지로서, 당간지주, 석탑재, 석등재 등의 석조유물과 함께 고려시대 유물이 다량 출토되어 고려시대에 운영되었다는 것이 밝혀졌다.

취서사는 「신증동국여지승람」에 정토사(백양사)와 함께 언급되어 있는 사찰이며, 고려-조선시대에 걸쳐 백양사와 함께 장성군 내 불교의 융성을 이끌었던 곳으로 판단된다. 취서사지 인근에는 백련암지, 상선암지 등 고려후기-조선후기 유물이 발견되는 암자터가 있어, 취서사지는 이 일원에서 높은 사세를 유지하였던 사찰이라는 것을 알 수 있다. 이밖에도 당간지주가 남아 있는 사거리사지와 어골문 와편, 청자편 등 고려시대 유물이 다량 발견된 북일면 월계리사지, 장성읍 유탕리 하청사지, 황룡면 금호리사지, 삼계면 천방사지 등을 장성군 내 주요한 고려시대 유적으로 꼽을 수 있다. 취서사지 전경

취서사지 전경 취서사지 석등재

취서사지 석등재 사거리사지 당간지주

사거리사지 당간지주 천방사지 전경

천방사지 전경

한편 서삼면 추암리 관불암지, 장성읍 불태산 유탕리의 사지 두 곳과 함께, 백양사 일원, 취서사지 일원에서는 조선시대 불교의 흔적을 엿볼 수 있다.

특히 백양사는 백제 때 창건되어 고려시대를 거쳐 조선시대에 중흥을 이루었던 호남 대표 사찰로서, 조선후기의 성보유물이 다수 전하고 있다. 또한 백양사 산내암자 9곳은 조선후기 백양사와 함께 고승들의 수행처이자 명승으로 이름이 높았던 곳이기도 하다. 백양사와 함께 조선후기까지 법등을 이은 취서사는 장성 불교의 중추 역할을 하였던 것으로 추정된다. 또한 조선후기에는 입암산성(笠巖山城) 내에 안국사(安國寺)를 비롯한 다수의 승영사찰(僧營寺刹)이 운영되었던 것으로 짐작되며, 조선시대 기와편이 확인된 신성리사지가 그 중 하나이다.이상 조사 등을 통해 보고된 장성군의 불교유적은 고려-조선시대에 전 지역에 걸쳐 불교가 융성하였던 현황을 보여준다.

또한 문헌에 언급된 것보다 훨씬 많은 사찰이 고려시대부터 운영되었던 것을 알 수 있다. 특히 장성군 내에 전하는 3기의 석탑은 전북-서남해안 지역 고려시대 석탑들과 유사한 양상을 띠고 있어, 불교문화의 전파 경로를 파악하는 데 있어 중요한 단서를 제공한다. 유탕리사지2 전경

유탕리사지2 전경 신성리사지 전경

신성리사지 전경